# 技術者のためのテクニカルライティング入門講座 第2版

Table of Contents

この記事は NotebookLM が生成した「技術者のためのテクニカルライティング入門講座 第2版」の詳細ブリーフィングドキュメントである「伝わるテクニカルライティングの原則」に、ソースの図や具体例を盛り込んだものです。

伝わるテクニカルライティングの原則

このブリーフィングドキュメントは、提供された「技術者のためのテクニカルライティング入門講座 第2版」からの抜粋に基づき、伝わる文章を書くための主要なテーマ、重要なアイデア、および事実をまとめています。

1. 伝わらない文章の「残念な特徴」と「伝わる」文章の核となる考え方

技術者が書く伝わらない文章には、以下の3つの特徴があると指摘されています。

- 一文が長く、情報量が多過ぎる

- 読み手を意識せず、自分視点で書いている

- 基本的なライティング技術を活用していない

これらの特徴を克服し、「伝わる」文章を書くための最も大切なポイントは、「読み手はどのような人で、どのような行動をしてほしいのかを明確にして文章を書くこと」です。 「論理的」であることは「筋道が通っていること」を意味し、読み手の次の行動につながる文章には不可欠です。「なぜ、よいのか」、「どうして、そうするのか」を論理的に説明できなくては、相手は動いてくれません。 説得力のある文章を作成するには、「頭の中にある書き手の論理を読み手視点の論理へと変換すればよい」とされています。

2. ビジネス文書の目的と構成

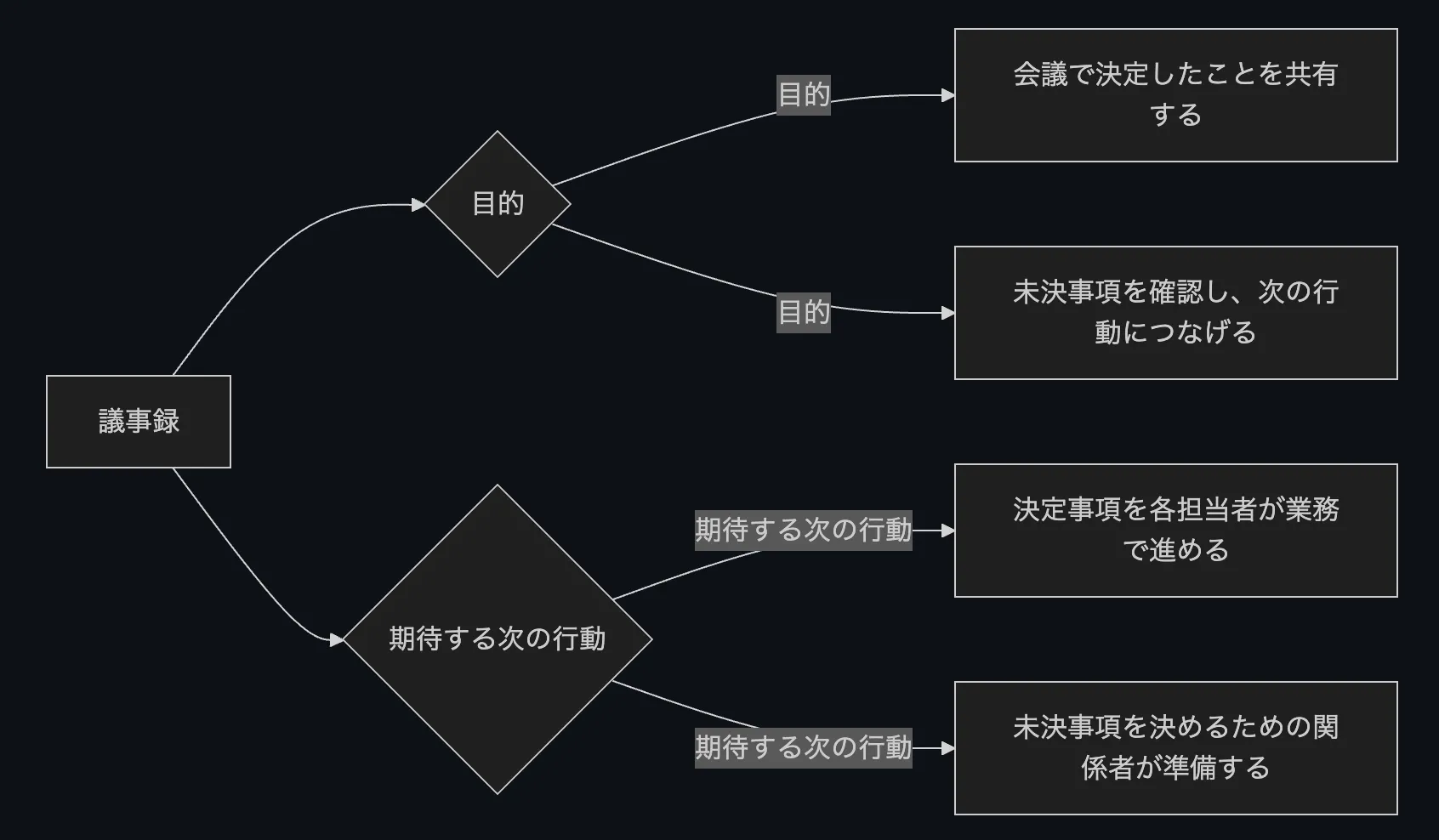

ビジネス文書の役割は、単なる記録や情報提供に留まらず、「現状を整理し、次に何をするかを明確にし、関係者で共有し、次の行動につなげること」にあります。そのため、書き手は「目的を明確に設定し、読み手に期待する次の行動を想定する」必要があります。

ロジックを組み立てずに文章を作成すると、以下の問題が発生しやすくなります。

- 説明の順番がおかしくなる

- 何度も繰り返して説明し、ダブりが生じる

- 必要な情報が抜ける

- 書き上げるまでに時間がかかる

- 筋道が通っていないため、読み手が理解しにくくなる

【文書の目的を明確にしておく例】

3. 明確で簡潔な文章作成の技術

3.1. 一文の長さと構成

- 一文を短く、50字以内に収める : 「理解しやすい文の長さは50字以内」とされており、一文に複数の内容を含まず、短く書くことで読みやすく、理解しやすくなります。

- 文を区切り、重要な内容を前に移動する : 長くなりがちな文章は「〜(だ)が」や「〜ので」を避け、まず書き上げてから「文を区切ったり、順番を変えたりすること」を検討することで改善されます。

【文を区切り、重要な内容を前に移動する改善例】

「~(だ)が」、「~ので」で文が長くなっている例:

現在、個人ユーザーを中心にスマートフォン用のチャットサービスが広く普及しているが、ビジネスでの利用については未だ利用者が少ないので、新たなサービス展開を検討するため、以下に提案資料をまとめた。文を区切って、改善した例:

現在、個人ユーザーを中心にスマートフォン用のチャットサービスが広く普及している。一方、ビジネスでの利用については未だ利用者が少ない状況である。新たなサービス展開を検討するため、以下に提案資料をまとめた。文の順番を変えて、重要な内容を先に書き、改善した例:

新たなサービス展開を検討するため、以下に提案資料をまとめた。

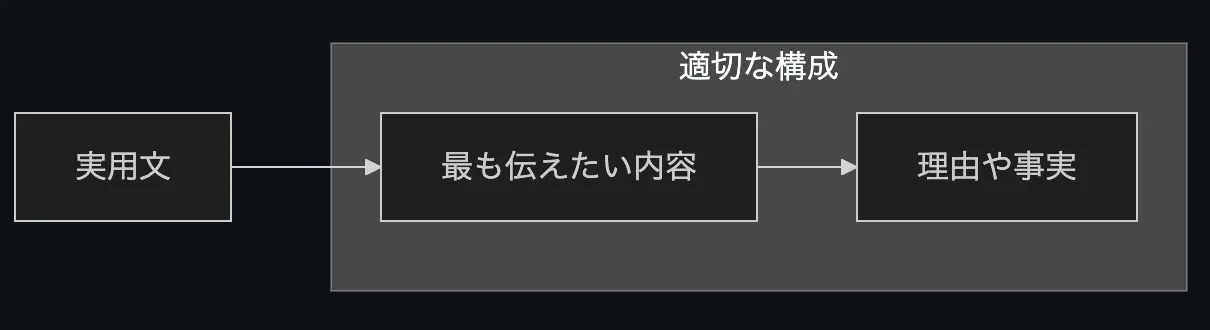

■現状分析現在、個人ユーザーを中心にスマートフォン用のチャットサービスが広く普及している。一方、ビジネスでの利用については未だ利用者が少ない。- 「起承転結」は実用文ではNG : 報告書やメールなど実用文では、最も伝えたいことや目的を最初に書くことで、読み手は素早く内容を把握できます。

【「起承転結」は実用文ではNG】

3.2. 情報の具体性と網羅性

- 5W2Hを盛り込み、曖昧な文章にしない : 「「知っているはず」は自分視点。省略不可の情報」であり、簡潔に書くことは情報量を減らすことではないため、省略してはいけない情報を意識し、しっかりと盛り込むことが重要です。

【5W2Hの項目】

- When (いつ): 日程、時間を具体的に記載

- Where (どこで): 場所について記載。初めて会う場合は、受付の場所や方法も記載

- Who, Whom (誰が、誰に): 所属、氏名を記載し、誰なのか誤解がないように記載

- What (何を): 何を指しているのか具体的に記載

- Why (なぜ): 必要に応じて理由を書き添える。読み手が納得させることができ、書き手の一方的な押しつけにならないよう留意

- How (どのように): 案内の場合は、具体的な内容を記載。提案のメールなら、どのように実現するのかを具体的に記載

- How much (いくらで): 費用などを伝えておく必要がある場合は、金額を記載

【具体的な情報が抜けている社内メール文と改善例】

BEFORE:

件名: レビューについて

ソフトウェア管理ツール概要書について、お忙しい中すみませんが、関係者の皆さん各自、来週いっぱいまでにレビューをお願いします。

シス2課 髙橋よりAFTER:

件名: 【依頼】ソフトウェア管理ツール概要書レビュー

関係者各位

ソフトウェア管理ツール概要書のレビューをお願いします。技術的な内容の確認、使い勝手などを検討いただき、よりよいツールにしていくためにも、レビューのコメントを書き入れてください。レビューするファイルは、以下からダウンロードしてください。¥XXXX¥XXXX¥XXXXX.xlsxコメントを書き込んだレビューファイルは、来週、X月X日 17:00までに、私までメールにて送付してください。お忙しい中、恐縮ですがご協力をお願いします。

(署名)- 具体的に情報を盛り込んで書く : 簡潔でも納得できない文章は「具体性がないこと」が特徴であり、具体的な対応を盛り込まないと読み手は納得しません。

- 「など」が何を示すか明確にする : 注意書きなどで使われる「など」は、曖昧にならないよう、その示す内容を明確にする必要があります。

3.3. タイトル、件名の重要性

- メールの件名、文書のタイトルから目的が伝わるように書く : 「何をしたいのか、最初に伝える」ことで、仕事のスピードアップとわかりやすい文書への改善が見込めます。読み手が最初に目にする情報であるため、目的をズバリと伝えるようにしましょう。

- 出だしが肝心 : 件名やタイトルを受けて、伝えたいことを最初にまとめることが重要です。

- 見出しにもキーワードを盛り込む : 何を伝えたいのかが一目でわかるように、見出しにもキーワードを盛り込みましょう。

3.4. 読み手視点の文章

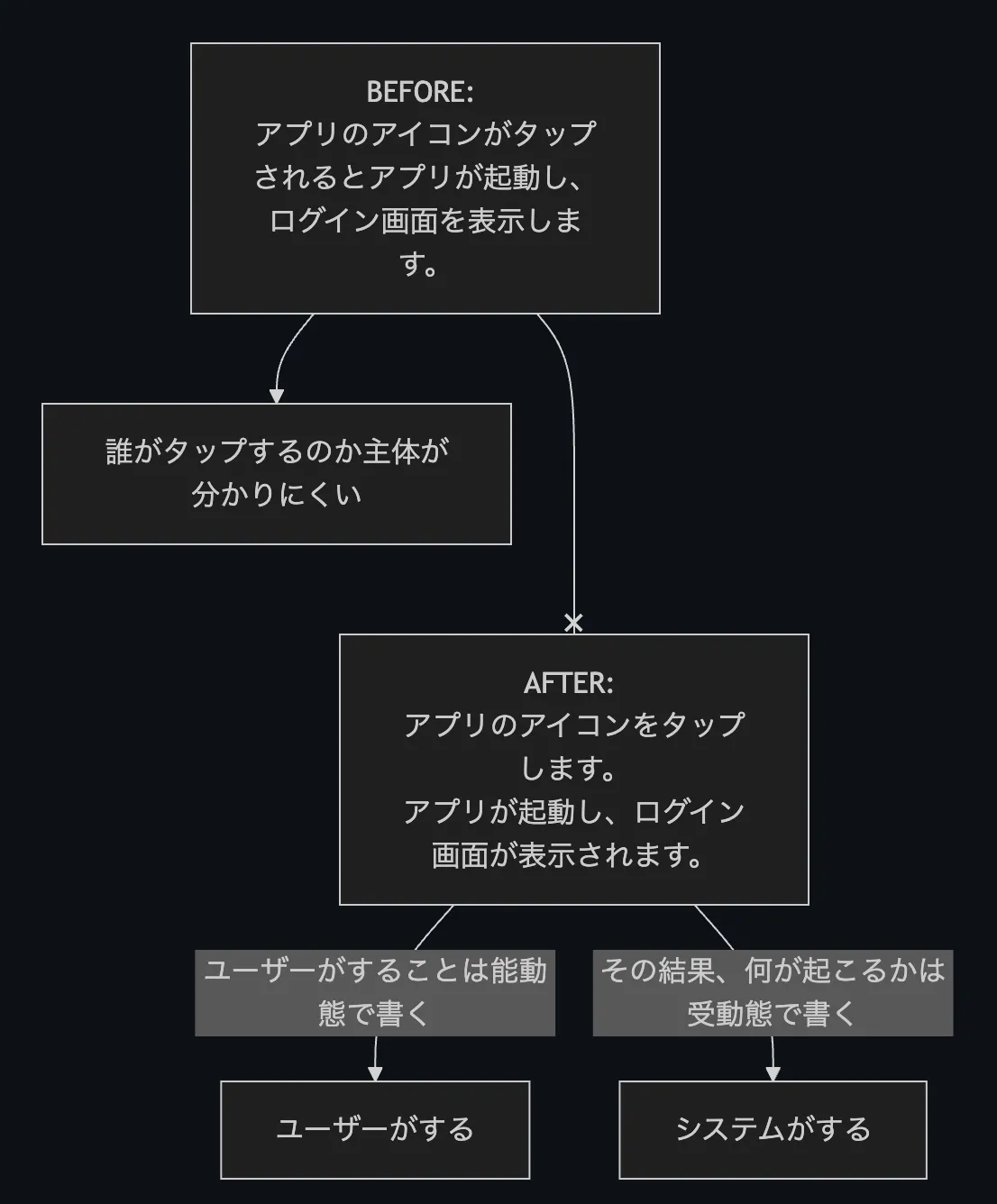

- 読み手がすべきことは能動態、結果は受動態で書く : 操作説明書などでは、「読み手であるユーザーがすべきことは、ユーザーを主語にして能動態で書き」、その結果としてシステムが動作したり、ウィンドウが表示されたりする「結果は受動態で書く」と明確になります。

【ユーザーの視点と、システムの視点を分けて書き換えた例】

3.5. 推敲の重要性

- 推敲で文章を練り上げる : 文が長くなる原因を解消するには、「書き終わった後に何度も見直して練り上げること」、つまり「推敲」が効果的です。特に「時間を置いて見直す」ことが効果的とされています。

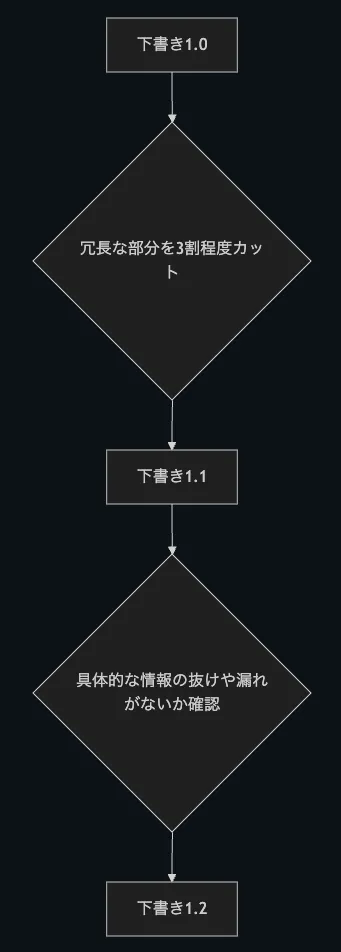

【時間を置いて見直す推敲のプロセス例】

4. 文書の構造化と視覚化

4.1. ロジックツリーの活用

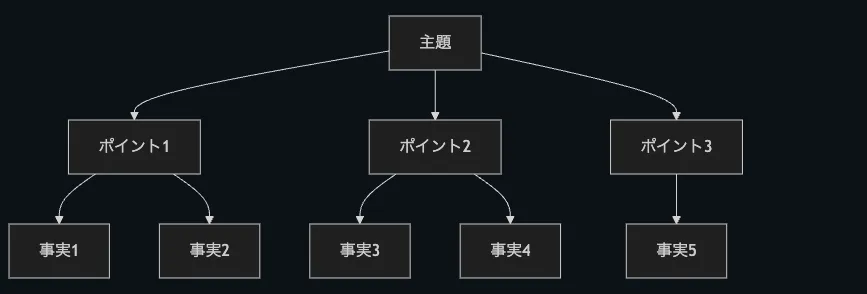

- ロジックツリーを使って、主題とポイントを明確にしておく : ロジックツリーは、「全体像がイメージしやすくなる」こと、チーム内で共通認識を持つことができること、手戻りを減らし生産性向上につながるメリットがあります。

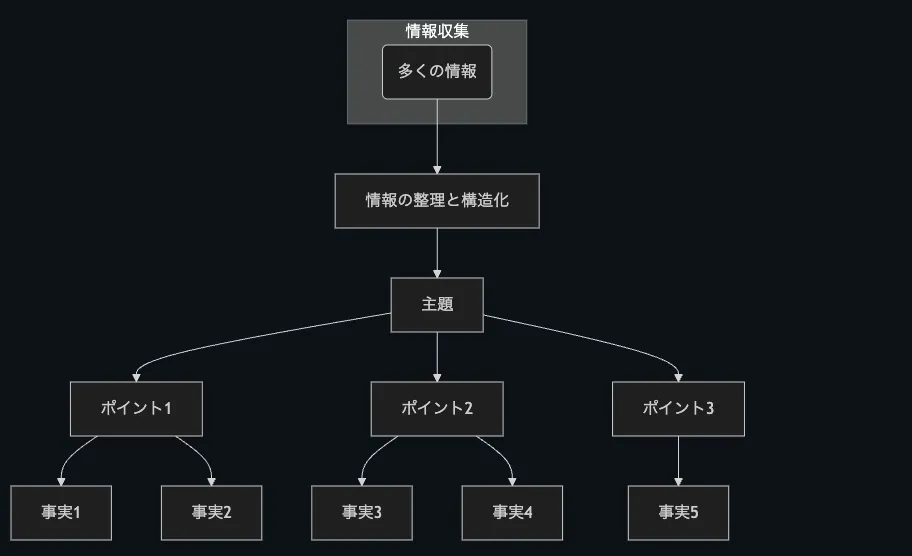

【ロジックツリーのメリットと構成例】

- ロジックツリーの組み立て方:

- 目的(主題)をトップの枠に入れる。

- 次にポイントを3〜4つに絞って第2階層に入れる。この際、読み手にとってのメリットがわかるように並べることがポイント。

- 第3階層は具体的な事実を盛り込み、ポイントを裏付ける。

- 全体として漏れ、ダブりがないように整理する。

【ロジックツリーの組み立て方】

【手順1: トップの枠に主題を入れる】

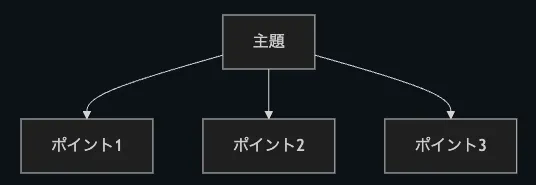

【手順2: ポイントを3~4つに絞って第2階層に入れる】

【手順3: 第3階層は具体的な事実を盛り込み、ポイントを裏付ける】

4.2. 箇条書きとマジックナンバー7

- 箇条書きの項目は7項目以内 : 箇条書きは一覧性を高めますが、項目数が多すぎると全体を把握しにくくなります。「マジックナンバー7」の概念に基づき、人が一度に把握できる項目数は平均7つと考えられているため、7項目以内にまとめるべきです。

4.3. 図や表の活用

- 複数の項目の比較や整理なら表にまとめる : 集計データや概算など、複数の数値を見やすくまとめたい場合は、表にすることで一覧性が高まり、数値データが読み取りやすくなります。

- 数値をビジュアル化してグラフで見せる : 数値データの比較や推移をわかりやすく伝えるにはグラフが有効です。提案書に入れるグラフは「一目で伝えたいことがわかるように工夫」する必要があります。

5. 特定の文書におけるライティングのポイント

5.1. ユーザーマニュアル

- ユーザー視点で再構成する : ユーザーマニュアル作成時は、「機能仕様書を整理するのではなく、ユーザー視点で再構成すること」が重要です。ユーザーの「したい作業」を探せるように目的別に整理し、その作業の手順(タスク)を書き出します。

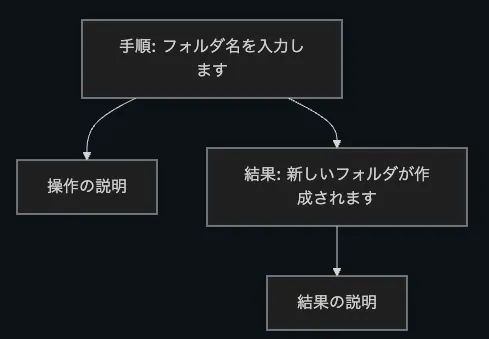

- 操作と結果を分けて書く : 手順の書き方では、「操作と結果の文章を分けて書く」とされており、何をすればいいか明確になり、その結果どうなるか確認しやすくなります。

【操作説明と結果説明の文章を分けている手順の例】

【操作説明と結果の説明文を分けている手順文の例】

3.フォルダー名を入力します。(手順の説明文) 新しいフォルダーが作成されます。フォルダーにファイルを作成したり、移動したりして使います。(結果の説明文)- 概要は必要な情報に絞る : わかりやすい概要を書くためには、「操作を行うのに必要な情報だけに絞る」ことが重要です。

- 参考情報の活用 : 「手順を実行するときに必須ではないけれども、知っていると役立つ情報」は参考情報としてまとめて、概要文や手順文の補足部分に混在させないようにします。

- 禁止事項や注意事項を明確にし、先に書く : ユーザーが安全に安心して使えるように、「何をすべきか、何をしてはいけないかが明確にわかるように書くこと」が大切です。

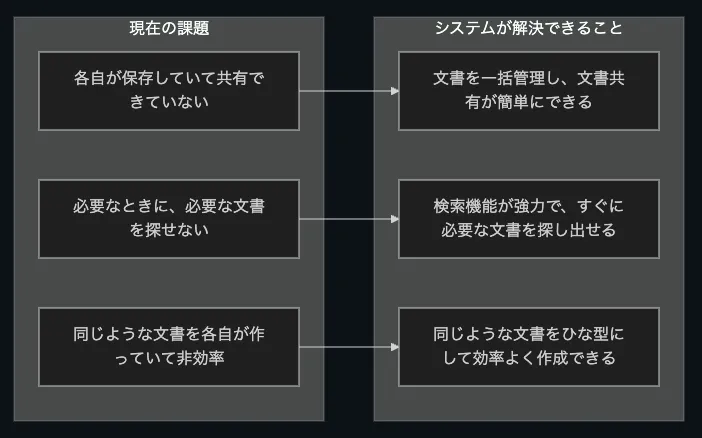

5.2. 提案書

- 課題解決型の組み立て : 読み手を説得し、行動につなげる提案書にするには、「課題解決型」が有効です。読み手が抱える課題を分析し、その解決策としてシステムやサービスを提案することで、関心を引きつけ、納得させることができます。

【課題と解決策を洗い出し、整理して対応させる例】

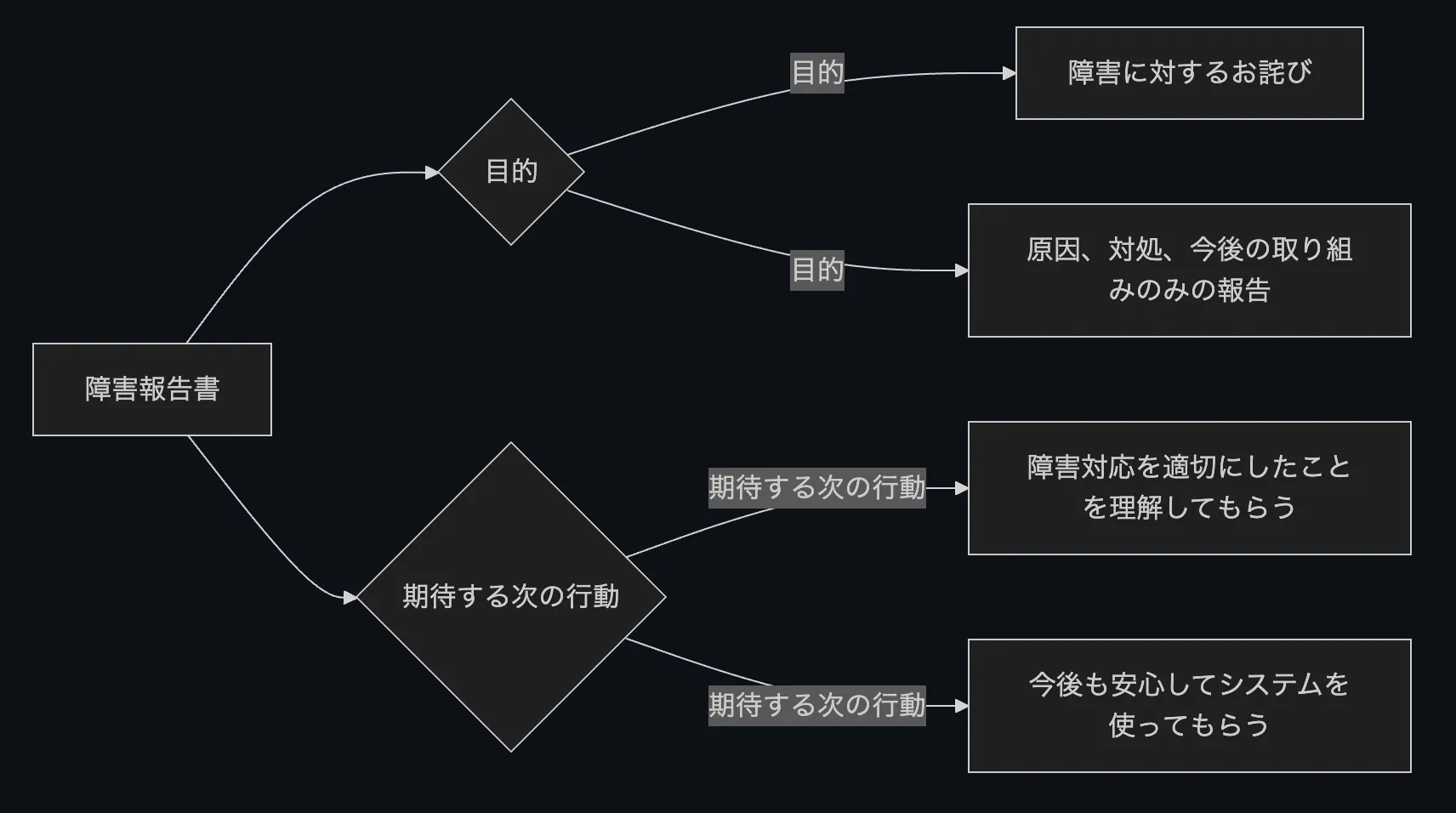

5.3. 障害報告書

- 読み手を意識した情報整理 : システム障害報告書の場合、読み手は情報システムの担当者だけでなく、管理職や役員、経営者も読む可能性があります。これらの読み手は、「詳しい原因やシステムの機能に関する説明よりも、障害の概要と対応について素早く把握したい」と考えているため、読み手が安心して任せられるように情報を整理し、わかりやすく提示する必要があります。

- ロジックツリーで情報整理 : バランスよく情報を盛り込むためにロジックツリーが役立ちます。

- 第2階層では、読み手が知りたい「何が、なぜ起こって、どう対処してくれるのか?」を「障害内容、障害原因、再発防止策」として並べます。

- 第3階層には、それぞれ伝えるべき情報を具体的に書き出します(例:「障害内容」にはいつ、どのような障害が発生したか、「障害原因」にはなぜ起きたか、「再発防止策」には具体的な取り組み)。

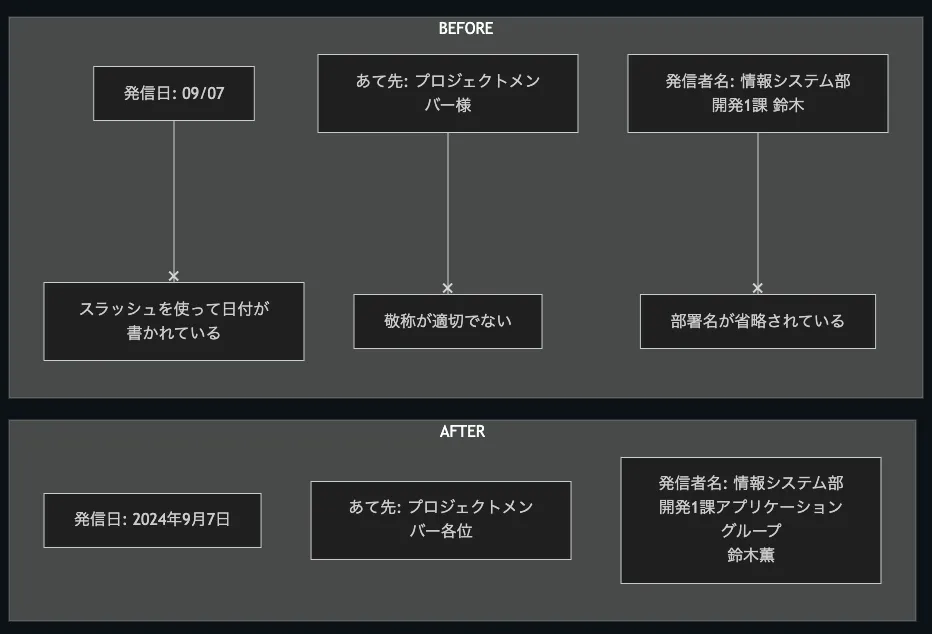

- 必須要素と形式の遵守 : 社外文書として提出する障害報告書は、「発信日、あて先、発信者名、タイトル」といった必須要素を欠かさず、適切に書くなど、ビジネス文書としての形式を整える必要があります。頭語・結語や挨拶文も内容に合わせて適切に挿入します。

【文書に必須の4要素が記載されている文書の例】

【不適切な要素の書き方と、適切に読み取りやすく書き換えた例】

- 時系列で事実を整理 : 報告書は、時系列に順を追って起こった事実を書き出し、整理してから書き始めるのが良いでしょう。

- 理解しやすい構成 : 「障害内容」→「障害原因」→「再発防止策」の流れは、「何が起きたのか、なぜ起きたのか、どう対処したのか」という読み手の疑問に応える順番であり、理解しやすい構成です。

- 再発防止策で安心感を与える : ユーザー企業が知りたいのは、障害に適切に対応したことだけでなく、「今後は同様の障害が起こらないように、どのように取り組んだのか」という説明です。再発防止策を明確に示すことで安心感を与えます。

- チェックリストによる品質向上 : 障害報告書は、会社対会社のトラブルにつながる可能性があるため、作成後はチェックリスト(情報整理とロジック、必須要素、見出し、内容の曖昧さ・不足がないかなど)で確認することが推奨されます。

【情報が整理されていない障害報告書と改善例】

BEFORE(情報が整理されていない例の指摘):

- 文書の必須要素が適切に書かれていない

- 内容が一目では分かりにくい、曖昧なタイトルになっている

- 情報が整理されていないため、最後まで読まないと分からない

- 発信者が文末に書かれている

AFTER(改善例の指摘):

- 文書の必須要素を適切に書いている

- 社外文書としての形式を整えている

- 概要と事実を分けて整理している

- 障害内容、障害原因、再発防止策の順で書いている

- 原因をわかりやすく書いている

- 安心感を与える再発防止策を書いている

6. その他のライティング上の注意点

- 補足や自分の意見を丸カッコで書かない : 丸カッコで補足情報や自分の意見を書くと、一文が長くなり、簡潔でない読みにくい文章になります。報告書では個人的な感想のような印象を与えるため、ふさわしくありません。

- ダブルクォーテーションは使わない : 強調したい箇所は「全角のダブルクォーテーションを使うのではなく、鍵カッコに書き換えましょう。」日本語の文章中では日本語表記の記号に限り使う方が読みやすくなります。

- 接続詞の削除 : 不要な接続詞は削除することで、すっきりとした簡潔な文章になります。

【不要な接続詞を削除した改善例】

BEFORE:

FinTech(フィンテック)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語です。そして金融サービスと情報技術を結びつけて、新たな金融サービスを提供します。なお、スマートフォンを使った送金や電子決済もその1つです。また、ブロックチェーンといった新たな技術を活用した仮想通貨のような、経済活動を大きく変革していく動きも出てきています。

AFTER:

FinTech(フィンテック)とは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語です。金融サービスと情報技術を結びつけて、新たな金融サービスを提供します。スマートフォンを使った送金や電子決済もその1つです。また、ブロックチェーンといった新たな技術を活用した仮想通貨のような、経済活動を大きく変革していく動きも出てきています。

- 二重否定の回避 : 「〜しないと、〜ない」といった二重否定は、肯定形に書き直すか、後半の表現を書き直すことで、より分かりやすくなります。

【二重否定の改善例】

BEFORE:

フィルタリングソフトを適切に使わないと、青少年が有害サイトを閲覧することを防げません。AFTER (改善例1: 両方とも肯定形に書き直した例):

フィルタリングソフトを適切に使えば、青少年が有害サイトを閲覧することを防げます。AFTER (改善例2: 前半は否定形を残し、後半の表現を書き直した例):

フィルタリングソフトを適切に使わないと、青少年が有害サイトを閲覧する危険があります。- 日程や期限の明記 : 「この日までに返信してほしい」といった日程や期限は、次の仕事に関わる重要な情報です。 明確に記載してトラブルを防ぎましょう。

7. アクセシビリティの向上

文書のアクセシビリティを高めるために、以下の点を考慮すべきです。

- 構造化して見出しを活用する : 文書を構造化し、階層に合わせて見出しを設定することで情報の構成が伝わりやすくなります。

【階層構造の例と、階層を深くしすぎている例】

階層構造の例:

第1章 文書管理機能の概要 第1節 文書管理の目的 第1項 管理する情報1. 文費管理機能の概要 1-1 文書管理の目的 (1) 管理する情報4階層にし、階層を深くし過ぎている例:

1. 文書管理機能の概要 1-1 文書管理の目的 1-1-1 管理する情報 1-1-1-1 管理システム【階層化し、見出しに行頭記号を付けた例】

■ 脆弱性対策のお願い ● 脆弱性のある対象ソフトウェア ・対象のソフトウェア ・バージョンの確認方法 ● ソフトウェアのアップデート ・更新プログラムのインストール ・再起動と確認 ※ なお、不明点がある場合は、情報システム部までお問い合わせください。- 文字の可読性を高める : フォントサイズを小さくし過ぎず、読みやすいフォントを選択します。

- 色を使う場合はコントラストを高くする : 背景と文字色のコントラストを高め、色で区別する場合は色覚多様性を配慮した色を選びます。

- リンクの意味が明確にわかるようにする : リンク先の情報がわかるように説明を記載します。

- 文書のアクセシビリティをチェックする : ツールを使って文書のアクセシビリティをチェックします。